정치 / 행정

금촌청소년문화의집, 4개 학교에서 2025년 자아탐색 토크콘서트 개최

금촌청소년문화의집, 4개 학교에서 2025년 자아탐색 토크콘서트 개최 (재)파주시청소년재단 금촌청소년문화의집(관장 나기숙)은 12월 11일(목)에 청소년들의 자기 이해와 진로 설계를 지원하기 위해 진행한 ‘자아탐...

2025-12-13 14:19:53

파주시 운정5동 통장협의회, 연말 이웃돕기 성금 200만 원 전달

파주시 운정5동 통장협의회, 연말 이웃돕기 성금 200만 원 전달 파주시 운정5동 통장협의회는 지난 11일 운정5동 행정복지센터를 방문해 이웃 돕기 성금 200만 원을 기탁하며 따뜻한 연말 나눔을 이어갔...

2025-12-12 11:40:59의회 / 의원

이한국 도의원, 2025 종합행정사무감사 최고 의정성과 인정받아

이한국 도의원, 2025 종합행정사무감사 최고 의정성과 인정받아 경기도의회 문화체육관광위원회 이한국 의원(국민의힘, 파주4)이 12일(금) 경기도의회 국민의힘 ‘2025 종합행정사무감사 대상의원’...

2025-12-13 14:18:33

이용욱 경기도의원, 『이용욱, 파주를 담다』 출판기념회 성황리 개최

이용욱 경기도의원, 『이용욱, 파주를 담다』 출판기념회 성황리 개최 경기도의회 이용욱 의원이 지난 12월 6일 파주 아시아출판문화정보센터에서 『이용욱, 파주를 담다』 출판기념회를...

2025-12-11 15:29:53

윤후덕 의원, 출신국 등 이유로 한 혐오표현 규제법 발의

윤후덕 의원, 출신국 등 이유로 한 혐오표현 규제법 발의- 일본, 2016년 혐오표현 규제법 제정 후 혐한 등 혐오 시위 크게 줄어 더불어민주당 윤후덕 의원(파주 갑, 외교통일위원회)은 출신 국가 등을 이유로 한...

2025-12-11 15:25:18사회 / 경제

파주로터리클럽, 겨울방학 결식 우려 학생들에게 먹거리 꾸러미 후원

파주로터리클럽, 겨울방학 결식 우려 학생들에게 먹거리 꾸러미 후원 - 파주교육지원청에 300만원 상당 전달 ◦ 파주로터리클럽, 파주교육지원청에 300만원 상당 먹거리 꾸러미 전달◦ 긴 겨울방학 결식 우려 학생에 대한...

2025-12-11 16:03:20

파주시산림조합 사랑의 땔감 지원

파주시산림조합 사랑의 땔감 지원 파주시산림조합(조합장 전진옥)은 산림사업 과정에서 발생한 산림부산물을 재활용해 난방용 땔감으로 가공하고, 이를 지역 내 취약계층에게 제공하는 ‘사랑의 땔감’ 지원사업을 지속적으로 ...

2025-12-11 15:18:46파주소식

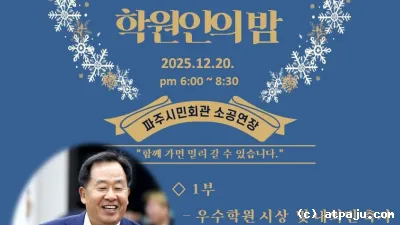

파주시 학원연합회, 학원 1,000개 달성 기념 ‘학원인의 밤’ 12월 20일 개최 - 손주은 메가스터디 회장 특별 강연 마련

1000명의 학원장이 움직였다… 파주 교육의 새 시대가 열린다파주시 학원연합회, 학원 1,000개 달성 기념 ‘학원인의 밤’ 12월 20일 개최손주은 메가스터디 회장 특별 강연 마련 파주시 학원연합회(회장 박상길)가...

2025-12-10 17:28:01

“소외계층의 힘이 되다" 김상호 회장, 파주시의회 의장상 수상

“소외계층의 힘이 되다" 김상호 회장, 파주시의회 의장상 수상 김상호 한국장애인소상공인협회 회장이 소외계층을 위한 꾸준한 봉사와 후원 활동을 인정받아 파주시의회(의장 박대성) 의장상을 수상했다. 김 회장은 생후 8개월에 소아...

2025-12-09 15:56:25광고

데이터가 없습니다.

오피니언

나라살림연구소 칼럼 - 2026년 예산안 심의, 무엇이 달라졌고 무엇이 여전히 문제인가

나라살림연구소 칼럼 - 2026년 예산안 심의, 무엇이 달라졌고 무엇이 여전히 문제인가 2026년도 예산안이 국회를 통과했습니다. 여러 언론에서는 “총지출 728조 원 유지”, “감액 9조 원대...

2025-12-12 12:29:03

녹색전환연구소, 지역기후백서 발간 - 에너지전환부터 돌봄까지, 7개 대분류 49개 사례로 그린 ‘한국형 지역 기후정책 지도’

녹색전환연구소, 지역기후백서 발간- 에너지전환부터 돌봄까지, 7개 대분류 49개 사례로 그린 ‘한국형 지역 기후정책 지도’- “주민 삶에서 시작된 기후정책이 지역에서 성과 내고 있어”- 민선 9기 광역·기...

2025-12-12 12:17:01

내만복 칼럼 - 도수치료 등 의료남용의 관리급여 전환 환영한다

도수치료 등 의료남용의 관리급여 전환 환영한다-무분별한 의료 부추기는 실손보험 개혁도 필요 어제(9일), 보건복지부가 비급여 적정 관리를 위한 논의기구인 ‘비급여관리정책협의체’에서 도수치료, 경피적 경막외강 신경성형술(통상 ...

2025-12-10 19:59:11교육 / 예술문화

교육

세경고등학교, 2년 연속 서울대학교 합격생 배출 및 하이테크 산업 취업 인재 양성!

세경고등학교, 2년 연속 서울대학교 합격생 배출 및 하이테크 산업 취업 인재 양성!AI·농생명 융합교육 기반의 미래형 공학 인재 양성 성과◦ 캡스톤디자인수업으로 의사소통·문제해결 역량 갖춘 융합형 공학 인재 배출◦ 봉사·문화예술교육 통해 공동체 의식 ...

2025-12-13 14:21:43

경기도파주교육지원청부설 영재교육원, 수료식 성료

경기도파주교육지원청부설 영재교육원, 수료식 성료◦ 90명의 영재교육대상자, 1년간의 창의·융합 활동 성과 공유◦ 꿈을 키우고 인성을 함양하며 미래인재의 발판 마련◦ 영재교육의 가치와 필요성에 대한 공감대 확산 경기도파주교육지...

2025-12-13 14:20:43동영상뉴스

데이터가 없습니다.