이해와 오해 [69] 경석자지(敬惜字紙)

수정 : 0000-00-00 00:00:00

경석자지(敬惜字紙)

중국을 여행하는 기회가 있으면 자세히 살펴보기 바란다. 도시의 오래된 시가지나 주택가 모퉁이에 용도가 무엇인지 짐작하기 어려운 돌확이 놓여 있고 그곳에 ‘경석자지’란 글이 새겨져 있다. 또 사람의 왕래가 많은 길에 붙은 담장에 작은 구멍이 뚫려 있고 그곳에도 같은 글이 새겨진 벽돌이 박혀있다. 마을과 마을을 연결해주는 길 옆에 벽돌로 쌓은 탑이 서있고 그곳에도 같은 글이 새겨진 돌기둥이 탑신 속에 박혀 있다. 글귀의 뜻은 “글자가 적힌 종이를 존경하고 아끼라”는 것이다. 이런 구조물의 용도는 무엇일까? 쓰레기통이다. 그런데 종이만 모아서 태우던 쓰레기통이다. 이제는 생활환경이 바뀌어 이런 쓰레기통은 그냥 흔적으로 남아있지만 지난 세기 6,70년대까지도 역할을 하고 있었다.

‘경석자지’는 중국인의 오랜 습속이다. 사람들은 길을 가다가 글이 적힌 폐지를 보면 주어서 이 쓰레기통에 넣으며 “죄지었네, 죄지었네”하였다. 외출에서 귀가하면 주워온 폐지를 화로에 넣어 태웠다. 사람들은 글자는 혼이 있어서 글이 적힌 종이를 아무데나 버리는 것은, 또 그런 종이를 밟고 지나가는 것은 죄라고 믿었다.

옛날에는 시골이든 도시든 폐지만 태우는 소각로―‘자지로(字纸爐)’―가 세워져 있었다.

‘경석자지’의 풍습은 과거제도와 깊은 관련이 있지만 본질적으로는 문자에 대한 존경심에서 나온 것이다. 명⸱청시기에 불교에서 석자율(惜字律, 문자를 아끼는 계율)이란 것을 가르쳤다. 불교의 인과응보 논리를 이용해 문자는 신성하다고 강조했다. 이렇게 해서 ‘경석자지’와 운명론이 결합되었다. 글씨가 적힌 종이가 신격화되자 수많은 금기가 파생되었다. 글씨가 적힌 종이는 함부로 버려서는 안 되고 씻지 않은 손으로는 책을 만질 수가 없었다. 이렇게 ‘경석자지’는 자손의 복락을 비는 수단이 되었다. 글이 적힌 종이를 짓밟는다면 후대의 자손은 문자와는 인연이 멀어져 무지몽매하게 될 것이다.

노신(鲁迅) 선생은 ‘경석자지’에 대해 이렇게 설파했다(『문외문담[門外文談)』 제6절). “문자는 특권층의 소유물이었기 때문에 존엄과 신비성을 갖게 되었다. 중국의 문자는 지금까지도 매우 존엄하다. 우리는 늘 담벼락에 쓰인 ‘경석자지’란 문구를 보면서 성장했다. 귀신을 쫓아내고 병을 낫게 하는 문구는 모두가 문자의 신비성에 기댄 것이다. ‘경석자지. 풍속은 여기서 시작되었다.”

중국에서는 문화대혁명이란 역사에 유례가 없는 혼란기를 겪으면서 자지로는 많이 사라졌다. 문화와 교육이 널리 보급되면서 문자에 대한 존경심과 신성화도 서서히 사라졌다. ‘경석자지’는 결국 역사가 되었다. 물론, 문명에 대한 존경과 감사라는 관점에서 보자면 ‘경석자지’와 지식을 존경하는 분위기는 중국 문명만이 아니라 인류 전체의 문명 안에서 끊이지 않고 이어질 것이다.

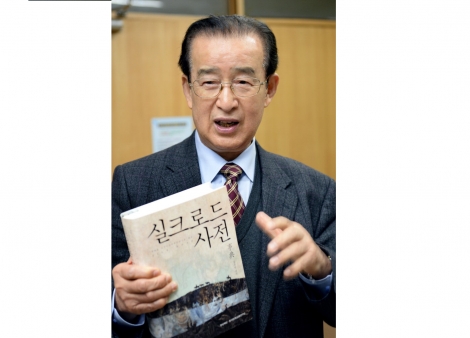

그렇다면 우리 시대에 존경하고 아껴야 할 글자는 무엇인가. 책이다.

문자는 정보를 실어 나르던 가장 중요한 도구였다. 디지털 시대에 정보는 곳곳에 흘러넘친다. 인터넷에서 스마트폰에서 손가락만 까딱하면 정보가 쏟아진다. 그러나 정보는 파편화된 소식일 뿐 지식이 아니다. 지식은 정보를 연결하고 검증하여 하나의 논리로 세워진 체계이다. 지식과 지식을 연결하여 더 높은 차원의 깨달음을 얻을 때 우리는 그것을 지혜라고 한다. 그곳에 이르는 가장 빠르구 확실한 길은 예나 지금이나 책을 읽는 것이다.

디지털의 바다에서 익사하는 신세가 되지 말자. ‘경석자지’의 정신으로 좌표를 찾자.

책을 손에 들자.

#70호

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.