[독자기고] 19세 청춘의 알바생활 이야기

수정 : 0000-00-00 00:00:00

나는 아르바이트 노동을 하면서 깨달았다

얼마전, 구의역에서 혼자 일하던 하청 근로자가 스크린도어 사고로 사망하는 일이 있었다. 그 일을 두고, 국민의당 대표 안철수는 트위터를 통해 이렇게 말했다. “가방 속에서 나온 컵라면이 마음을 더 아프게 합니다. 조금만 여유가 있었더라면 덜 위험한 일을 택했을지도 모릅니다.” 아마 추모를 표하려 했던 것이겠지만 나는 깜짝 놀랐다. 이것은 싸게 사람을 고용하기 위해 저렴한 인건비를 일순위로 하청을 주는 기업의 잘못이고 사회구조적인 문제지 개인의 경제적 여유의 문제가 아니다. 아마 사고로 죽은 그 노동자가 조금만 여유가 있었더라면 다른 사람이 죽었을 것이다. 이런 끔찍한 사건을 제 3자로서밖에 볼 수 없는, 자신의 일이라고는 상상할 수 없을 그의 입장을 잘 드러내 준 한마디였다고 생각한다.

▲청년 유니온의 최저임금 인상 문화제 포스터.

난 아마 구의역에서 사고로 죽은 그 노동자와 조금 더 가까울 것이다.

난 아마 구의역에서 사고로 죽은 그 노동자와 조금 더 가까울 것이다. 그렇게 느낀다. 때문에 그를 더 많이 상상할 수 있다. 그래서 내 경험을 이야기해보고자 한다.

내 주변에는 아르바이트 노동자로서 살아가는 친구들이 많다. 나 역시 많은 아르바이트를 경험했고, 한국에서 비정규직 노동자로 산다는 것이 얼마나 스트레스받는 일인지 안다. 아르바이트 노동을 하며 부당한 일을 겪지 않은 사람은 아마 거의 없을 것이다. 자신이 당한 일이 부당한 것인지, 그렇지 않은지 모를 순 있다. 아무도 가르쳐 주지 않기 때문이다. 학교는 책임감을 가지라고 가르치지만, 나를 고용한 사람이 나를 책임지지 않을 때 어떻게 해야 하는지는 가르쳐 주지 않는다.

부당한 일을 겪고 침묵해선 안 된다는 것을

나는 아르바이트 노동을 하면서 깨달았다. 부당한 일을 겪고 침묵해선 안 된다는 것을. 나는 그래서 나에게 필요한 노동법에 대해서 공부했다. 나에게 잘못을 저지른 이들과 싸워서 이겼다. 거창한 말 같지만 정말 그 과정은 전쟁 같다. 퇴직금을 안 준다는 이유로, 부당하게 해고당했다는 이유로 항의하는 아르바이트 노동자는 많이 없기 때문에, 아무도 그게 잘못이라고 알려주지 않았기 때문에 많은 사장님들은 자신들의 지금까지의 행동이 옳다고, ‘관행’이라고 믿기 때문이다. 윗사람이 사용하는 ’관행’이라는 단어는 ‘노동착취’라고 해석하면 문맥상 대부분 맞다.

“오늘은 안 와도 돼~” 내가 아르바이트를 위해 비워놓은 시간은 존중받지 못한다.

몇년 전, 홍대에 위치한 유명한 마카롱 전문 제과점에서 오후 시간 일을 한 적이 있다. 내가 좋아하던 가게였기에 처음에는 즐거웠지만 갈수록 실망했다. 그곳은 장사가 엄청나게 잘 되는 곳이어서 만들어놓은 마카롱과 과자들이 떨어지면 문을 닫곤 했다. 그런 날이 대다수였다. 재고가 매진되어서 가게 문을 일찍 닫으면 나한테는 문자 한 통이 온다. “오늘은 안 와도 돼~” 이런 식으로. 당연히 돈은 안 준다. 미안하다는 말도 없다. 내가 아르바이트를 위해 비워놓은 오후 시간은 존중받지 못한 것이다. 가끔은 출근한 지 한 두 시간도 안 되어 퇴근하기도 했다.

노동청에 신고 한 달 후 삼자대면

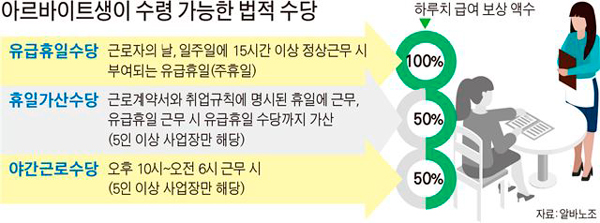

억울했다. 내가 일을 열심히 하기를 바라고, 요구하면서, 왜 나를 존중해주지 않을까? 나는 내가 부당한 대우를 받았다고 생각했고, 나를 위한 법이 있을 것이라고 확신했다. 찾아보니 휴업수당이라는 것이 있었다. 사용자의 귀책사유로 휴업을 하는 경우, 노동자에게 평균임금의 70%를 지급해야 한다는 것이다.

내가 일하지 못한 날들, 일찍 퇴근하라는 요구로 인해 받지 못한 돈을 계산하기 시작했다. 그곳은 하루 매출이 백만원은 거뜬히 넘는 꽤 큰 사업장이었음에도 근로계약서를 쓰지 않았는데, 그것에 대해 같은 아르바이트 노동자들과 대화한 내용도 녹음했다. 모든 사업장은 4시간 근무시 30분의 휴식시간을 제공해야 하는데 내가 일하던 마카롱 가게는 그것마저도 지키지 않았다. 아르바이트 노동자를 부당해고하기도 했다.

문자를 통해 내가 일하며 느낀 부당함을 정리해서 보내고, 일을 관둔 뒤 노동청에 신고했다. 신고 후 한달 후 삼자대면을 하게 됐다. 나는 그 가게의 사장을 대신해 나온 사장의 어머니와 근로감독관을 만나서 얘기를 나눴다. 사장의 어머니는 굉장히 무례한 사람이었다. 나한테 이렇게 말했다. “언니가 얼마나 잘해줬는데.” 나는 당신의 딸이 나에게 잘해준 적 없다고 했다. “일을 안 했는데 돈을 달라는건 무슨 심보냐?” “내가 하기 싫어서 안 한 것은 아니잖아요.” 어쨌든 그 사업장은 근로계약서를 쓰라고 지시받았고, 나에게 돈도 돌려줬다. 두 달이라는 긴 시간과 많은 스트레스가 필요했으니까 말이다.

부당함에 항의한 후 마주쳐야하는 어마어마한 스트레스

사실 정말 쉬운 일이 아니었다. 나를 고용한 사람에게 내가 겪는 부당함에 대해 항의한 후, 다시 마주쳐야 하는 것은 어마어마한 스트레스다. 다들 그렇게 일하는데, 어쩌면 내 생각이 잘못된 건 아닐까 자책도 한다. 모든 이들이 똑같이 힘들게 일하면 웬지 나도 그래야만 할 것 같으니까. 논리적으로 말하기 위해 글로 써서 연습한 내 주장들은 “너가 너무 어려서” 라는 말로 정말 쉽게 무너진다. 난 그런 말이 싫어서 절대 노동 조건에 대해 항의하며 울지 않는다. 하지만 그 힘들었던 대화가 끝난 후엔 친구에게 전화해서 울어버린다.

아르바이트 노동을 하며 느낀 점은 같이 일하는 이에게 절대 만만하게 보여서는 안 된다는 것이다. 너무 많이 웃는다거나 기분 나쁜 얘기에도 친절한 말투로 호응하면 함께 일하는 사람들, 특히 자신을 오빠라고 칭하는 사람들은 나이를 무기로 예의없는 농담을 하고 내 옷이나 생김새에 대해 말할 수 있는 권리를 부여받은 줄 안다. 실실 웃지 않고 꼭 필요한 말만 한다면, 누군가 외모 지적을 하거나 사생활에 지나치게 관심을 가질 때 나에게 무례하게 굴지 말아달라 말하는 편이 낫다. 그러면 모든 사람들과 서로 존댓말을 사용할 수 있고 서로 기분나쁘지 않을 수 있다.

글 조하늘

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.