내고장 역사교실 제2부 ㉔ 기이한 꽃과 바위로 꾸며진 화석정

수정 : 0000-00-00 00:00:00

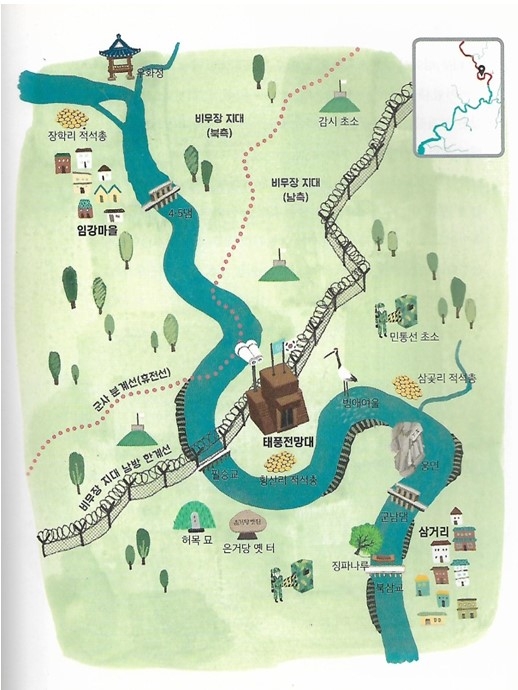

이세화 선생 묘에서 파평 방향으로 좌회전을 하면 가까운 곳에 화석정이 있다. 화석정은 임진강변의 대표 정자이자 이이가 어렸을 적부터 노닐던 풍치 있는 곳이다. 파주에서는 ‘화석정’ 하면 ‘이이’, ‘이이’ 하면 ‘화석정’이라고 할 정도로, 이이와는 뗄 수 없는 문화 유적이다. 이이의 삶은 자운서원에서 살펴보기로 하고, 오늘은 화석정의 역사와 그 풍치를 살펴보자.

이명신이 정자를 짓다

파평면 율곡리 일대는 조선 초기에 덕수 이씨 가문의 터전이었다. 조선이 건국되던 1932년에 태어난 이명신은 22살인 1414년부터 벼슬살이를 시작해 승승장구하였다. 어느 해에 벼슬에서 물러난 뒤 선조들의 터전에 별장을 짓고, 별장 북쪽 깎아지른 듯한 봉우리에다가 정자도 지었다.

‘1년 내내 꽃을 볼 수 있게 여러 가지 꽃씨를 뿌려야겠다. 꽃으로는 부족하니 소나무도 심고, 바위로 울타리를 치자.’

이명신은 정자 주변에 진기한 소나무와 괴이한 돌을 많이 심어 놓고, 수시로 오르락내리락 하며 굽이치는 임진강과 멀리 보이는 산들을 감상하였다. 가끔 흥이 나면 임진강에 작은 배를 띄어 뱃놀이도 즐겼다.

이숙함이 화석정이라 이름하다

하지만 이명신이 정자를 처음 지었을 때의 이름은 알려지지 않았다. 또한, 그 정자는 얼마 안 있어 곧 허물어지고 만다. 이명신의 손자인 이의석은 조부가 세운 정자와 그 뜻이 후세에 전해지지 않을까 우려하여 다시 정자를 지었다. 그리고는 동생의 친구인 이숙함에게 편지를 썼다.

“정자는 장단 쪽을 향했는데, 석벽이 병풍처럼 되었고, 임진강 상류를 임하여 지세가 매우 험하다. 난간에 기대서 바라보면, 한양 삼각산과 개성 오관산이 저 하늘 아득한 중에 머리카락만큼 약간 드러나는 바, 이것이 정자의 경치이다. 그러므로 자네가 정자 이름을 짓고 기문하여 아름답게 하기를 바라네.’

편지를 받은 이숙함은 당나라의 재상 이덕유의 평천별장 기문에 보이는 ‘화석(花石)’이라는 말을 본떠서 정자 이름을 화석정이라고 지었다. 이덕유는 후손들로 하여금 “평천별장을 파는 자는 나의 자손이 아니고, 꽃 하나 돌 한 개라도 남에게 주는 자도 아름다운 자손이 아니다.”라고 하였다. 즉, 이숙함이 화석정이라 지은 것은 이덕유의 사례와 같이, 이명신의 자손들로 하여금 아름다운 정자를 팔지도 훼손하지도 말라는 뜻이었다.

이이가 화석정 시를 짓다

이명신은 이이의 5대조이고, 이의석은 이이의 증조이다. 강릉에서 태어난 이이는 어려서 파주 본가로 옮겨와 살게 된다. 율곡이라는 호를 사용한 것도 밤나무골인 율곡리에서 살았기 때문이다. 이이는 8살이 되던 가을의 어느 날 화석정에 올라 시를 짓는다.

숲 속 정자에 가을이 이미 깊으니, 시인의 시상은 끝이 없어라. / 멀리 보이는 물은 하늘에 닿아 푸르고, 서리 맞은 단풍은 햇빛을 받아 붉구나. / 산은 외로운 달을 토해 내고, 강은 만 리의 바람을 머금는다. / 변방의 기러기는 어디로 가는지, 소리는 저녁 구름 속으로 사라지네.

이이가 여덟 살에 지었다고는 생각할 수 없을 정도로 화석정에서 바라보는 풍경에 대한 묘사가 아주 대단하다. 그 이후에도 화석정에 오른 많은 선비들이 화석정과 이이에 대한 시를 남겼다.

파주 유지들이 화석정을 복원하다

화석정은 조선 시대 내내 소실과 복원을 반복하였다. 6•25 전쟁 때에도 불에 타 없어졌다. 1966년 민주공화당 국회의원 신윤창과 파주 유지들이 주도하여 복원하였는데 바로 오늘날의 화석정 건물이다. 하지만 이때 복원된 화석정은 앞면 3칸, 옆면 2칸의 팔작지붕 건물로, 본래의 모습이 아니다. 근래에 발굴된 일제 강점기의 사진 속에 담긴 화석정은 사방에 문짝이 달려 있다. 화석정에 대한 연구가 이루어지지 않은 상태에서 복원했기 때문에 원래의 모습과 달라진 것이다. 또, 화석정은 일제 강점기까지만 해도 경기지방을 대표하는 명승지였는데, 그러한 역사 문화적 가치를 고려하지 않은 채 37번 국도를 개통하고 말았다. 그에 따라 화석정 아래의 적벽과 경관이 훼손되었다.

산을 깎고 물길을 막으면서 개발을 할 때에는 여러 가지 측면을 고려해야 한다. 요즘에는 환경영향평가가 중요하게 부각되고 있지만, 하나 더 추가하자면 역사문화적평가도 고려해야 한다.

정헌호(역사교육 전문가

#68호

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.