흔한 고딩의 같잖은 문화 리뷰 <22> 남장여인 금원에게 보내는 편지

수정 : 0000-00-00 00:00:00

‘머리 좋은 것이 마음 좋은 것만 못하고, 마음 좋은 것이 손 좋은 것만 못하고, 손 좋은 것이 발 좋은 것만 못한 법입니다.’

아빠가 좋아하는 교수이자 학자이자 작가인 신영복 선생님의 말씀입니다. 저는 당신을 알아가면서 이 말이 자꾸만 생각났습니다. 당신의 글과 시를 보면 머리도 좋고, 마음도 좋고, 손도 좋습니다. 똑똑하고 따뜻하고 재주 있지요. 하지만 무엇보다 당신이 한 여행이 제일입니다. 당신은 조선시대 가장 단단한 여행자가 아닌가 싶습니다.

당신을 어떻게 불러야 할지...

사실 당신을 어떻게 불러야 할지 모르겠습니다. 금원인지, 금앵인지, 혹은 그저 이름 모를 유랑자로 여겨지는 것을 좋아할 수도 있겠죠. 당신은 그렇게 시시각각 모습을 바꾸는 사람인 듯합니다. 어렸을 땐 가만히 책 읽는 걸 좋아했다면서, 갑자기 금강산으로 떠나고 싶어 합니다. 그 여행을 위해 어머니와 그렇게 말다툼을 했다고 들었습니다. 도대체 얌전한 책벌레에게 무슨 바람이 불었던 것인지 신기합니다.

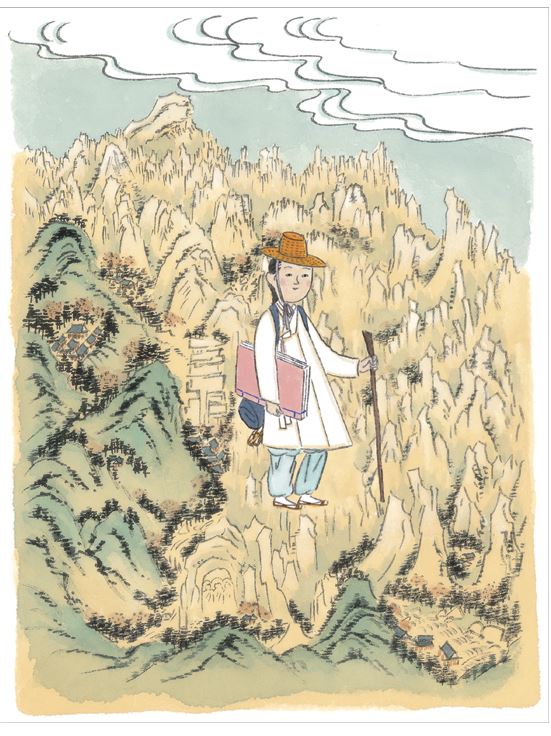

결국 헐렁한 남자 옷을 걸치고 길을 떠날 때 당신은 무슨 생각을 했나요? 들떴을지, 두려웠을지, 설렜을지, 혹은 그 모두였을지도 모릅니다. 맞지도 않았을 옷이 어색하고 우스울 법도 했겠지만, 제 상상 속의 당신은 무척 멋있는 모습입니다. 당당하고 씩씩한 발걸음이 머릿속에 그려집니다. 하지만 어쩐지 처연하기도 합니다.

셔터를 누르는 아저씨가 무서웠거든요

부끄럽게도 저는 당신과 반대였습니다. 종종 남자로 태어났으면 좋겠다는 생각을 했거든요. 부모님에게 아들이, 언니들에게 남동생이 되고 싶었습니다.

초등학교 5학년 때의 일입니다. 친구들과 버스를 탔는데, 어디선가 찰칵하는 소리가 들렸습니다. 제 앞에는 핫팬츠를 입은 친구의 다리를 어떤 아저씨가 핸드폰으로 찍고 있었습니다. 제가 쳐다보는 데도 그 아저씨는 또 셔터를 눌렀습니다. 다가가서 화를 낼 생각은 전혀 하지 못했습니다. 무서웠거든요. 그냥 자리에서 일어나서 친구를 앉혔습니다.

초등학생의 다리를 찍는 것도 화나는 일이지만 제 시선은 아무렇지 않게 넘기는 아저씨는 저를 너무나 무력하게 만들었습니다. 한 치의 위협도 되지 않는 존재, 그게 ‘여자아이’입니다. 그 때보다야 나이가 들었고, 그런 눈에 보이는 무시는 사라졌지만 여전히 저는 약합니다. 어른들과의 대화에서 어찌됐든 입을 다물어야하는 것도, 지하철에서 자리를 찾지 못한 할아버지에게 혼나는 것도 접니다. 만만하기 때문입니다. 저는 만만해 보이고 싶지 않아 괜히 낮은 목소리를 내고 아저씨처럼 성큼성큼 다리를 벌리고 걸었습니다. 특히 엘리베이터에 모르는 사람과 단 둘이 타게 되면 표정도 험악하게 보이려고 노력했습니다. 지금 생각하면 우습지만 그 때는 진심으로 내가 무서워 보였으면 했습니다. 다르게 말하면, 내가 여자아이로 보이지 않았으면 했습니다.

자신을 부정하는 대신 한계를 부드럽게 피해간 당신

우리는 같은 이유로 다른 것을 원하고 있는 것 같습니다. 여자아이가 할 수 없는 일에 대해 불만을 가집니다. 저는 그래서 여자아이이길 벗어나고 싶어 했지만 당신은 달랐습니다. 한계를 가진 자신을 부정하는 것 대신 한계를 부드럽게 피해갔지요. 그 부당함을 외면하지도 원망하지도 않습니다. 남장을 해야만 여행을 떠날 수 있다는 게 잘못된 걸 알지만 침착해보입니다. 여행을 위해 작은 투쟁을 벌이는 동안 무덤덤해진 것인가요. 조금의 억울함이라도 보여줬다면 저는 덜 슬펐을 것 같습니다.

당신의 기행 산문집, <호동서락기(湖東西洛記)>를 봤습니다. 자세한 지역 설명과 그 지역의 사회 비판도 있지만 섬세하고 명료한 풍광 묘사가 제일 좋습니다. 생각지도 못한 비유에 감탄하게 됩니다. 단양의 명승지에서 바위를 보며 ‘마치 바둑판과 같다.’ 표현하고, 금강산에 가서는 ‘옥을 깎아 세운 듯 또는 눈 쌓아놓은 듯하다.’고도 했지요.

저는 자연경관에 감동받는 일이 드뭅니다. 특히 등산은 왜 하는지 모르겠습니다. 어차피 다시 내려올 건데 말입니다. 하지만 당신의 글을 읽으면 저도 당신이 본 장면을 상상하게 됩니다. 마구 보고 싶어집니다. 읽기만 해도 심장이 탁 트이는 글들은 당신의 손보다는 눈이 쓴 글 같습니다. 제게는 없는 눈입니다. 세상을 보는 특별한 눈, 당신은 그 눈을 가진 것 같습니다.

금강산 유점사 종소리를 잡아낸 시

특별한 삶은 특별한 눈으로 만들어집니다. 어떤 사건 하나, 말 한마디, 풍경 한 조각을 지나치지 않고 의미를 찾아내는 것이 그 특별한 눈입니다. 당신은 금강산 유점사에서 그저 종소리 하나로 시를 지었지요. 당신이 종소리를 잡아낸 순간, 지나가는 종소리를 듣는 일은 ‘불현 듯 뜬세상의 꿈을 깨닫고/고요히 옛 부처의 이야기에 귀를 기울이는’ 행위가 됩니다. 청간정에서 월출을 보고 ‘조각하늘 푸르게 터졌네 저녁 구름 가에/천지개벽 그 순간 온갖 물상 한 가지로 새롭다.’는 구절도 남깁니다. 월출을 본 어떤 사람이 조각하늘이 푸르게 터진다는 얘기를 할까요. 저는 이 역시 당신의 눈이 가진 탁월함 같습니다.

삼호정의 여인들

「삼호정시사(三湖亭時社」모임의 운초, 경산, 죽서, 경춘. 늦은 나이에 만난 친구들이었지만 그래서 더 애틋하게 느껴졌습니다.

제가 아는 조선시대 여성은 가정에 충실하기 바쁩니다. 가족 외에는 이렇다 할 인연을 맺지 못하지요. 조선시대 여성 인물이 누군가의 어머니, 아내, 딸로 얘기되는 경우도 허다합니다. 그러나 당신을 포함한 삼호정의 여인들은 달라 보입니다. 그들의 관계는 가족과는 상관없는, 독립된 존재로서의 관계입니다. 대부분이 기생출신이지만, 더 이상 누군가를 위해 시를 짓지 않습니다. 오로지 스스로가 원해서 서로를 만나고, 시를 쓰고, 노래를 부릅니다.

당신은 <호동서락기>의 발문에 이 「삼호정시사(三湖亭時社」 친구들의 글만 넣었습니다. 알고 있던 많은 남성 문인들은 제치고 말이죠. 당신은 기록하는 일과 기억되는 일이 얼마나 가까운지 알고 있었던 것입니다. 제가 「삼호정시사(三湖亭時社」 구성원들의 이름을 이 편지에 적을 수 있는 것도 전부 다 당신이 만든 기회 덕분입니다. 제가 그들을 기억하는 것은 그들이 <호동서락기(湖東西洛記)>에 이름을 남겼기 때문입니다. 당신은 기억되는 일의 중요성 또한 알았습니다. 당신은 모든 걸 알고 있습니다. 아닌가요?

발이 좋은 당신의 글 덕분에

당신이 관기로 지냈던 강원감영에 가봤습니다. 지금의 강원감영은 당신이 지낼 때만큼 거대하지 않습니다. 겨우 한옥 건물 몇 개 만이 남아 도심 속의 이질적인 존재일 뿐입니다. 그렇게 쉽게 지워집니다. 당신과 같은 여성들의 흔적은 기생의 비녀 하나뿐입니다. 하지만 당신은 살아남았습니다. 2017년의 지금까지 당신은 기억됩니다.

당신이 남긴 글 덕분입니다. 당신은 책 한권 시 한편으로 저의 머릿속을 차지할 수 있습니다. 화려하고 커다란 유산보다 대단한 것은 당신의 글이었습니다. 머리 좋고 마음 좋은, 손 좋고 무엇보다 발이 좋은 당신의 글 덕분에 당신은 잊히지 않습니다. 당신에게 묻고 싶은 게 많습니다. 그럼에도 저는 이 말이 가장 전하고 싶습니다. 저는 당신을 압니다.

조은현 「파주에서」 청소년 teen 기자

#69호

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.