<예술> 실존의 절망에서 구원의 희망으로 ---오상일 <<塞上曲: 변방의 노래>> 전에 부쳐

수정 : 0000-00-00 00:00:00

실존의 절망에서 구원의 희망으로

---오상일 <<塞上曲: 변방의 노래>> 전에 부쳐

오상일의 작업 공간은 변방이다. 그것은 지리적 공간이면서 인지적 공간이다. 변방은 이야기가 자유롭게 펼쳐지는 공간이다. 이야기는 행위나 사건에 대한 반성적 거리를 통해서만 구성되기 때문이다. 작가는 스스로 아웃사이더를 표방한다. 아웃사이더는 삶과 그 주변을 너른 시야로 볼 수 있기에 큰 스케일의 이야기를 구상할 수 있다. 오상일의 작업이 인간에서 자연 그리고 천상에 이르는 넓은 스케일을 갖게 된 것은 그런 까닭이다.

조각은 3차원의 공간에 질료형상을 구현한다. 공간을 점유한 질료형상은 그 자체로 하나의 작품이 된다. 그러나 관객은 질료형상을 통해 그것 바깥의 공간을 만들어낸다. 그것은 눈으로 보이지는 않지만 관객의 마음에 의해 구축되는 인지 공간이다. 인지 공간을 통해 부동의 질료형상은 움직이는 행위의 주체가 된다. 관객은 현존하는 조각의 질료형상을 통해 과거와 미래를 전유하는 인지 시간을 구축한다. 이는 전시된 작품들을 순례하면서 관객이 각자 만들어갈 인지적 스토리의 토대가 된다. 작품이 텍스트가 되고 텍스트가 다른 텍스트와 만날 때, 관객은 작가가 짜놓은 의미의 그물에 한 걸음 다가서게 된다.

Bird Man. 110x75x55cm 복합재료 2018

오상일의 이야기는 실존적 개인으로부터 시작한다.

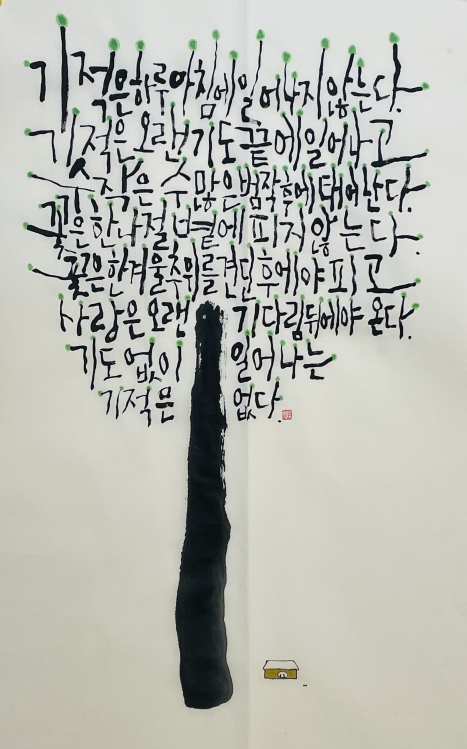

웅크린 자세로 누워있는 사내의 침대는 가시로 뒤덮여 있고 그의 몸에는 족쇄가 채워져 있다. 그의 곁에는 아무도 없다. 그것이 결혼 침대라니 반어도 이런 반어가 없다.(<Marriage bed>) 또 다른 웅크린 사내의 주변은 물로 채워져 있다. 물은 세계와의 단절을 나타내는 지표이다. 그러나 한편으로 물은 바슐라르가 말한 우주의 한 원소로서 무한한 꿈꾸기를 가능하게 한다. <꿈>이라는 제목은 이러한 물의 원소성을 연상시키기에 충분하다. 또 한명의 사내는 나무 위에 웅크리고 있다.(<Bird Man)> 그는 새를 응시한다. 이 순간 그는 새가 된다. 다만 새장에 갇힌 날개 없는 새. 신체적 한계와 상황적 한계로 인해 그는 자유롭게 나는 새가 되지 못한다. 벽에 갇힌 한 사내가 물끄러미 앉아 있다.(<너의 이름을 쓴다>) 벽에는 그가 손톱으로 쓴 ‘自由’라는 글자가 보인다. 벽 뒤에는 ‘J’ai écrit ton nom’이 새겨져 있다. 엘뤼아르가 갈망한 자유가 고독한 사내의 손톱을 통해 벽에 새겨진 것이다.

너의 이름을 쓴다. 57x75x51cm 복합재료. 2019

오상일이 만들어낸 실존적 개인들을 바라보는 관객은 그의 인지 공간에 억압적 세계의 형상을 각자 구축한다. 그 세계는 수많은 은유를 만들어낸다. 보편적인 인간의 실존을 다양한 질료형상으로 구축한 오상일의 작업은 모두 이러한 인간의 조건을 은유로 나타낸 것이다.

그리고 포옹하지 않았다. 340(h)cm 가변크기 2019

오상일의 인간은 고독하다. 절망은 실존뿐 아니라 타자와의 관계에서도 온다. 타자가 존재하지만, 그 타자와의 연대는 쉽지 않다. <심판>에서 보듯 타자는 주체를 둘러싼 거대한 억압이다. 주체는 한없이 왜소하다. 일방적인 권위와 위계는 주체와 타자 간의 연대를 훼손한다. 실존적 인간을 억압하는 것 역시 인간이라는 점은 역설적이다. 그러면 억압하는 인간은 자유로운가? 그렇지 않다. 왜소한 인간을 둘러싼 거대한 인간들 역시 원 안에 갇혀 있다. 원형의 폐쇄된 형상은 벗어날 수 없는 세계의 절대 부자유를 드러내는 은유이다. <그리고 포옹하지 않았다>에서 두 인간이 마주본다. 이들은 서로에게 타자다. 이들은 만날 수 없으며, 그저 거대한 경계의 문을 통해 서로를 응시할 뿐이다. 그들의 뒤에는 파편처럼 조각난 거대한 그림자가 있다. 이들이 살아온 과거의 조각난 기억들이다. 이들은 만날 수 있을까? 어쩌면 그럴지 모른다. 이들이 동등하게 교환하는 시선은 비록 현재는 아니라 하더라도 언젠가는 서로에게 손 내밀 것이라는 기대를 갖게 한다. 아직은 실낱같은 희망일 뿐이지만.

나와 나타샤와 흰 당나귀. 60x62x50cm Polyester. 2017 (4)

오상일의 세계에는 상처 받은 존재들이 출몰한다. 상처는 절망의 지표이다. 상처가 절망의 근원이기 때문이다. 백석이 함께“눈이 푹푹 쌓이는 밤 흰 당나귀 타고 산골로 가자”했던 나타샤의 가슴에는 깊이 베인 상처가 있다.(<나와 나타샤와 흰 당나귀>) 관객의 신체적 공감대를 자극하면서 그 상처는 관객의 인지 공간에서 관객 자신의 아픔으로 경험된다. 목졸림을 당하는 천사의 상처는 더욱 치명적이다.(<그대 날지 못 하리>) 상처는 곧 죽음에 이를 수도 있다. 더구나 그것이 천사의 것이라면? 상처는 내 몸을 넘어 초월의 세계에 이른다. 관객의 인지 공간은 초월의 세계로 확장되는데 거기에 더 큰 상처의 절망을 만나게 된다.

절망으로부터 벗어나려면 인간은 고된 행로를 감수해야 한다. 늙은 아나키스트는 먼 길을 걸어와 절벽을 향해 걸어간다.(<늙은 아나키스트>) 비록 늙었지만 그리고 그의 앞에는 절벽뿐이지만, 신념을 끌고 가는 그의 걸음걸이는 당당하다. 삶이 시작과 끝이 있는 서사라면 그의 당당함은 충분히 영웅적이다. 이러한 형상은 다른 은유로도 드러난다. 개로 형상화된 오딧세우스는 힘겹게 고향으로 귀환한다.(<오딧세이아>) 지치기를 기다려 그를 공격하려는 나무 위의 독수리가 그가 처한 불길한 위험을 극적으로 보여준다. 집채만 한 파도 앞에 작은 돛배는 그것을 넘어 바다를 향해 전진한다. 작가는‘희망이라는 이름의 돛배’라는 표제를 통해 그것이 절망만이 아님을 명시한다. 이 모두 늙은 아나키스트가 걸었던 길이다.

오상일은 인간의 실존적 절망을 넘어서기 위해 우주론적 상상력을 동원한다. 거기에는 인간과 자연 그리고 우주의 섭리가 있다. 벌목된 나무 조각은 그것 하나하나가 인간의 뼈가 되고 또한 그것 하나하나가 명명되면서 인간의 몸을 구성한다.(<나무를 위한 레퀴엠>) 그러나 그것은 아직 뼈만 남은 죽음의 몸이다. 죽음은 나무에게만 있는 것이 아니다. 함께 비쳐지는 슬라이드 영상 속에는 파괴된 자연의 모습이 생생하게 제시된다. 무려 400여장에 이르는 슬라이드에서 지구는 피폐한 잔해들로 그득하다. 이는 나무로 된 뼈가 은유하는 지금의 현실이다. 종말로 향하는 세계에 인간은 뼈가 되고 자연은 죽은 나무가 된다. 그리고 죽은 나무는 또한 뼈가 된다. 이러한 은유의 연대는 바로 실재하는 지표이기에 비극은 상상이 아닌 현실이 된다. 이제 모든 것은 종말을 맞을 것인가? 그러나 관객은 전시장을 흐르는 <레퀴엠>을 통해 그 죽음이 부활과 재생으로 거듭날 것임을 예감한다. 뼈에서 솟아나는 흰 정령은 그것을 도상적으로 나타낸다. 이러한 반전은 이 전시의 가장 극적 이미지를 연출한다. 관객은 <삶을 나르는 죽음>에서 보았던 노란 두개골 위에 솟아난 푸른 나무를 상기할 것이다. 이제 절망으로 시작한 고독한 인간의 이야기가 우주의 재생과 순환으로 마무리되는 시점에 이른다. 오상일이 구성한 우주에서 관객은 단절에서 유대로, 죽음에서 재생으로 나아가는 스토리의 대단원을 목격한다. 줄기가 뻗어가듯 하나의 작품은 다른 작품과 연대하여, 오상일의 우주 전체를 촘촘한 은유의 덩어리로 구성한다. 여기서 변방의 아웃사이더 오상일이 제시하는 장엄한 신화-예술적 비전이 완성된다.

송효섭(서강대 교수)

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.