마을에서 뭐하냐고요? 예술하죠!

수정 : 2018-06-04 17:08:07

마을에서 뭐하냐고요? 예술하죠!

다양한 작품들로 엮어본 동네 사는 이야기

교하에서 보내는 일상이 작품에 녹아있어

어느 따뜻했던 봄 날, 마을 사람들이 교하도서관에 모였다. 동그랗게 모여앉아 동네 사는 이야기를 하다 보니 하하 호호 웃음이 끊이질 않는다. 각자 조그만 포스트잇에 ‘마을에서 예술을 한다는 것’이 본인에게 어떤 의미인지 적어본다. 그동안 카메라에 담았던 생각들, 손끝을 거쳐 캔버스에 옮겼던 생각들이 테이블 위에 술술 펼쳐진다. 짧게는 2달, 길게는 10년 가까이 교하에 몸담고 있는 주민들로 구성된 ‘마을에서 예술하다’ 전시의 작가모임은 그렇게 첫 발을 떼었다.

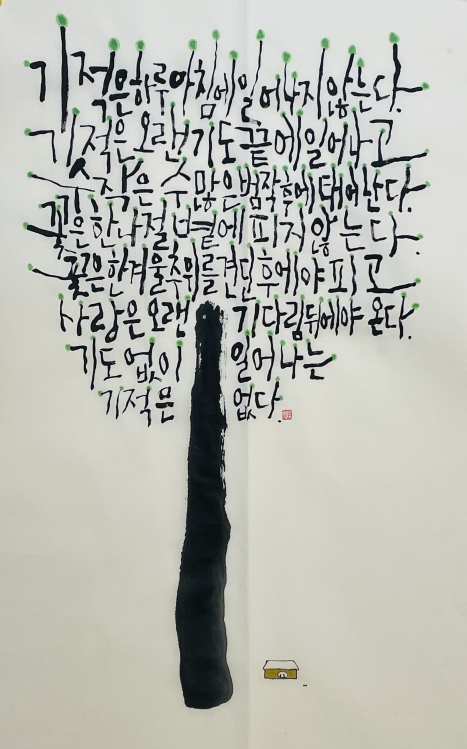

마을에서 예술을 한다는 것의 의미를 묻는 물음에 작가들은 ‘담다, 상상하다, 바라보다, 읽다, 모으다, 발견하다, 피우다, 마주하다’라는 각각의 동사로 답했다. 작가의 붓, 작가의 흙, 작가의 카메라, 작가의 바늘 끝에서 같은 공간인 교하는 각기 다르게 표현되었다.

야생화 자수공방을 하고 있는 염수진 작가는 커다란 캔버스에 어머니가 좋아하는 연보라 빛깔 꽃을 가득 수놓았다. 아이와 함께 읽던 그림책의 한 장면도 조그마한 조각 천에 자수를 통해 그려냈다. 누군가의 딸이었던 어제와 두 아이의 엄마가 된 오늘이 작가의 작품에 함께 놓여졌다.

이번 전시의 최연소 작가인 박진숙 작가의 아들, 요섭이의 작품 또한 교하의 시간을 담고 있다. 엄마는 7살 무렵, 유난히도 곤충을 좋아하던 아들의 그림을 하나하나 모아 작품을 만들었다. 곤충의 몸통은 도자기로 구워내고, 가느다란 다리는 동네 나뭇가지를 주워 표현했다. 작품 앞에 서면 조그만 곤충을 보겠다며 몸을 웅크리고 앉아있었을 작은 남자아이가 눈앞에 선하게 그려진다. 교하 구석구석을 뛰어다녔던 아이의 어제와 오늘이 작품에 고스란히 녹아들었다.

전시준비는 하나부터 열까지 모두 주민들이 직접 했다. 전시기획은 물론 포스터와 팸플릿 디자인, 기념 배지 제작까지 손수 하나씩 해냈다. 처음에는 참여 작가들조차 전시가 이뤄질 수 있을지 반신반의였다. 1년여 전, 이웃끼리 동네 사는 이야기를 엮어 전시를 해보자는 아이디어를 낸 것이 시작이었다. 전문적인 전시기획을 해 본 사람도 없고, 어떤 작품들이 모여질지도 몰랐다. 하지만 결국 동네 이웃들의 이야기를 담을 수 있다면 그 것만으로도 충분하다고 믿었다. 교하에 사는 사람들이 만들고, 교하에 사는 사람들이 와서 즐길 수 있는 전시를 열고 싶었던 바램이 이번 기회를 통해 비로소 현실이 되었다.

지난 5월 10일, ‘마을에서 예술하다’ 전시 오프닝이 있던 날. 동네 사람들이 삼삼오오 교하아트센터 전시장으로 모이기 시작했다. 종종 걸음의 다섯 살 여자아이부터 나이 지긋한 어르신까지, 동네에서 오며가며 마주쳤던 마을 이웃들이다. 거창한 축하화환에 멋진 포스터까지 내걸린 전시회지만 전시장 문턱을 넘는 사람들의 마음은 가까운 이웃집을 들르듯 가벼웠다. 그간 어떻게 지냈냐고, 요새 통 안보였다며 안부 인사를 묻는 틈 사이로 자수, 도예, 사진, 회화 작품들이 보인다.

작가들의 작품설명에 마을 이웃들은 고개를 끄덕이고, 빙그레 미소를 지었다. 가만히 살펴보니 방금 걸어왔던 길이 작품 속에 있고, 어제도 들렀던 이웃집 카페가 액자 속에 걸려있다. 마을에서 스쳐 지났던 많은 것들이 누군가에게는 작품의 소재가 되었다는 사실이 새롭고 재미있다. 북 디자이너로 활동하고 있는 여현미 작가는 스마트폰으로 찍은 사진작품으로 이번 전시에 참여했다. 어떤 직업을 가지고 있던지 자신을 표현하는 용기만 있다면 예술을 할 수 있지 않겠냐는 물음에 관람객들은 낮은 탄성을 내뱉었다. 내게 울림을 주었던 순간을 담아내는 것만으로도 예술이 될 수 있다는 설명에 이웃들은 아낌없는 박수를 보냈다.

동네 아이들도 작가가 되는 전시

예술의 경계 없는 마을 소통의 실천

이번 전시에는 숨은 작가가 하나 더 있다. 바로 전시장을 찾은 동네 아이들이다.

바닥에 앉아서, 벽에 기대서서 각자의 느낌대로 작가들의 작품을 종이 위에 옮겨본다. 저마다의 개성이 하얀 종이 위에 마술처럼 펼쳐진다. 알록달록 색연필과 크레파스로 다시 태어난 작품들은 어른들의 작품 옆에 나란히 붙여졌다. 작가의 시선과 아이들의 시선이 만나는 순간, 아이들의 얼굴에는 함박웃음이 피어난다. 마치 본인이 전시 작가라도 된 것처럼 뛸 듯이 기뻐한다. 본인 작품에 사인을 하고 싶다며 호들갑을 떨다가 자그마한 소리로 엄마에게 사인이 뭐냐고 묻는 꼬마아이의 물음에 어른들의 얼굴에도 함박웃음이 피어난다. 동네 전시로 이웃들이 하나가 되는 순간, 함께 나누고 즐길 수 있는 좋은 마을의 추억거리가 생겨났다.

‘마을에서 예술하다’ 전시를 찾는 동네 이웃들에게 대도시의 큰 전시장에서 느낄법한 어색함이나 불편한 기색은 없었다. 그저 편안하고 담담하게 작품에 담긴 작가의 생각을 함께 느끼고 있었다. 각각의 작품에는 일상과 동떨어진 어느 예술가의 난해함이 아닌 우리 이웃의 고민과 우리 동네 교하의 모습이 담겼다. 전시 작품들이 유독 친근하고 가깝게 다가오는 이유다.

이번 전시를 기획한 사진활동가 김지하 씨는 예술이 이웃들의 일상 속에서 추상명사가 아닌 삶을 움직이는 ‘동사’로써 살아날 수 있으면 좋겠다고 했다. 작가들의 삶이 담긴 다양한 작품들을 통해 ‘일상’과 ‘예술’이 결코 멀리 떨어져 있지 않음을 말하고 싶었다. 이번 동네 전시가 이웃들에게 마을에서의 삶을 다시 바라볼 수 있는 좋은 자극이 되기를 조심스레 바라본다.

글 김미선, 사진 마을에서 예술하다展 제공

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.