임진강을 건너온 역사(44) 14. 침잠. 창강이 발 씻은 물 (1) 저문 강이 보내는 위로, 창강 김택영

수정 : 2022-11-03 00:46:37

임진강을 건너온 역사(44)

14. 침잠. 창강이 발 씻은 물

(1) 저문 강이 보내는 위로, 창강 김택영

“살랑살랑 가을바람 하늘 끝에서 불어오고/ 훨훨 나는 기러기는 어디로 가는가/ 아침에 닭이 울 때 한양을 떠났고/ 저녁에 게통발 놓은 임진강 가에서 묵네/ 나루 입구 단풍 숲엔 새벽해가 떠오르고/ 사공의 대삿갓엔 새 서리가 걷히네/ 시비와 성패는 모두가 물거품이라/ 모래사장의 옛 전쟁터를 바라보네(김택영. 「아침에 임진나루를 건너며」)”

▲ 한말 3대 문장가. 김택영(사진 좌), 황현, 이건창

1881년 32세의 김택영은 과거시험에 낙방하고 귀향 중이다. 한 달을 앓다가 간신히 나섰던 과거길. 김택영은 서울을 나와 임진나루에서 하루를 묵는다. 거듭되는 낙방, 그는 나루터에서 울울한 심사를 씻어낸다.

“봄이 어둑하니 갈매기 밖으로 날아가고/ 강물이 푸르니 말이 때때로 마시네/ (…) / 절로 우습구나 내 무슨 일로/ 과장(科場)에 기일 맞추어 가는지(김택영. 「동파역」 일부)”

김택영은 참된 문장과 과장의 글 사이에서 갈등했다. 도성의 북적거림과 아첨하는 얼굴들이 싫었지만 부모의 기대를 버릴 수 없어 발길은 다시 시험장을 향했다.

“한양의 티끌세상 사람 늙게 만드나니/ 대로의 수레와 말 밤낮으로 시끄럽네/ 시문으로 아첨하는 얼굴이 가증스럽고/ 고향에는 부질없이 서대초만 자란다오(김택영. 「배안에서 발을 씻고」 일부)”

하루살이 같은 인생, 무거운 마음을 씻어 준 것은 강물이었다. 김택영은 뱃전에 걸터앉아 발을 씻는다. 부질없을지라도 멈추지 않고 흘러가는 강은 위로가 됐다. 그는 창랑의 물이 맑으면 갓끈을 씻고, 흐리면 발을 씻으라는 ‘어부’의 말을 오만스럽게 되받는다.

“진서관 아래에서 강물에다 배 띄웠지/ 손을 씻는 만 섬 쪽빛 바닥까지 녹색이라/ 유쾌하다 뱃전에 기대 두 발을 내려놓네/ 한 달 간의 더러움을 물결에 맡겨 놓자/ (…)/ 훌훌 털어 발이 깨끗해질 수 있다면 강물이 탁해져도 괜찮나니/ 유유한 어부가를 어찌 족히 기록하리.”

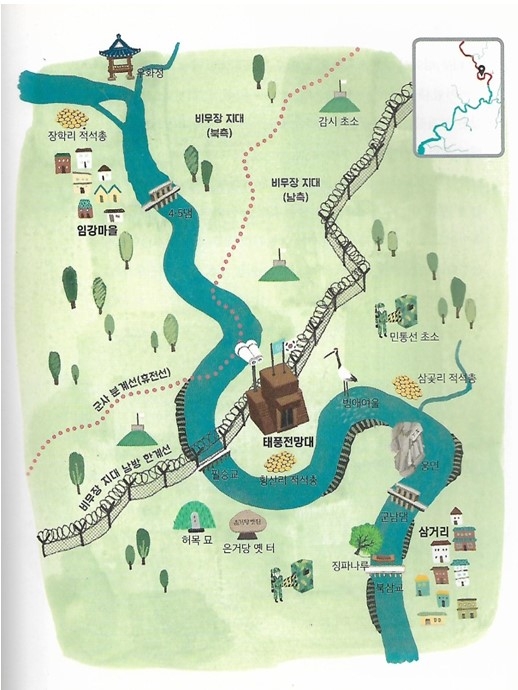

▲ 개성사람 김택영은 수시로 임진강을 찾고 또 지나갔다

그렇다고 한양이 먼지만 가득했던 것은 아니다. 서울에 머무는 동안 그는 평생의 벗을 만난다. 1880년 이건창의 집을 찾은 때였다. 이건창은 최연소 대과급제라는 기록을 남기고 이미 19세에 벼슬을 시작한 명사였다. 김택영과는 수년 째 교류 중이었다. 이들 사이에 시골청년 하나가 불쑥 나타난다. 매천 황현. 조선의 마지막 3대 문장가가 한 자리에 모이는 순간이다. 김택영, 이건창, 황현. 어지러운 시대를 맑게 살아간 마지막 조선인들. 이들의 만남은 혼탁한 도성의 한줄기 빛이었다. 그들은 ‘더러워진 창랑 위에서 맑은 갓끈’을 매만지며 서로를 부추겼다. 이들의 삶은 마지막 조선을 밝혔다. 그리고 이들의 운명과 함께 조선이란 나라도 저물어 갔다.

황현은 한탄한다. “개성의 상서로운 새가 오색 깃을 갖추었지만 높이 날다가 한 번 고개 숙여 그물에 잡히고 말았다” 김택영을 두고 한 말이다. 이건창에 대해서도 “순국의 뜻을 지녔으나 때를 만나지 못해 뜻을 품은 채 죽으니 만사가 장난처럼 됐다”며 짧은 생애를 애석해 했다. 이들을 안타까워하던 황현도 조선의 멸망을 맞아 절명시를 남기고 순국하였음은 잘 알려진 일이다. 조선은 마지막 문장가 세 사람을 하나씩 둘씩 돌아올 수 없는 곳으로 떠나보냈다.

“나는 죽어야 할 의리는 없다. 다만 국가에서 선비를 길러온 지 500년이 되었는데, 나라가 망한 날을 당해 한 사람도 국난에 죽는 자가 없다면 어찌 통탄스러운 일이 아니겠느냐.(김택영. 「황현 본전」 중에서)”

김택영은 창강(滄江)이라 자호했다. 임진강은 창강의 발을 씻는데 기꺼이 푸른 물을 내주었다. 이로써 창강은 탁류 속에서도 꿋꿋이 맑을 수 있었다. 하지만 거기까지였다. 임진강은 맑은 기운을 회복하지 못했다. 흐려진 물은 한 사람의 발도 더는 씻어주지 못했다. 맑은 사람들은 조선을 떠나기 시작했다. 김택영은 바다 건너 중국으로 망명해 버렸다. 을사늑약이 체결되던 해였다.

이재석 DMZ생태평화학교 교장/ [임진강기행] [걸어서 만나는 임진강] 저자

#147호

▲"발이 깨끗해질 수 있다면 강물이 탁해져도 괜찮나니" 침잠의 시절, 임진강은 길 가는 자의 위로가 됐다

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.