임진강, 강물에 새긴 이야기 ① 연강에 뜬 배(下)

수정 : 0000-00-00 00:00:00

안개 속에 드리운 칼날 같은 경계

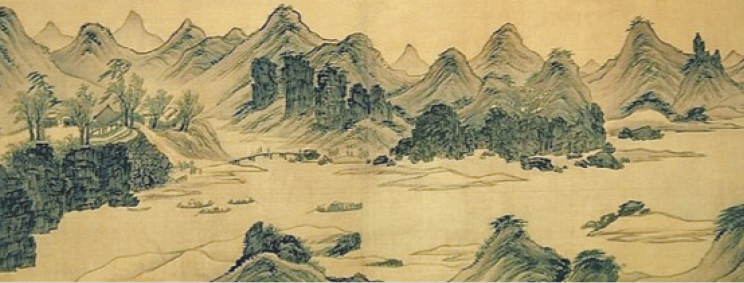

높다란 절벽 위에 정자가 있다. 절벽에는 주상절리 세로 줄이 겹겹이 나 있고 정자는 절벽을 타고 강가에 나 앉았다. 바람이 부는가? 잎 떨어진 나무도, 푸른 소나무도 한 방향으로 가지를 뻗었다. 샛강에는 다리가 걸쳐 있다. 봉우리는 첩첩이 이어지며 아련히 멀어진다.

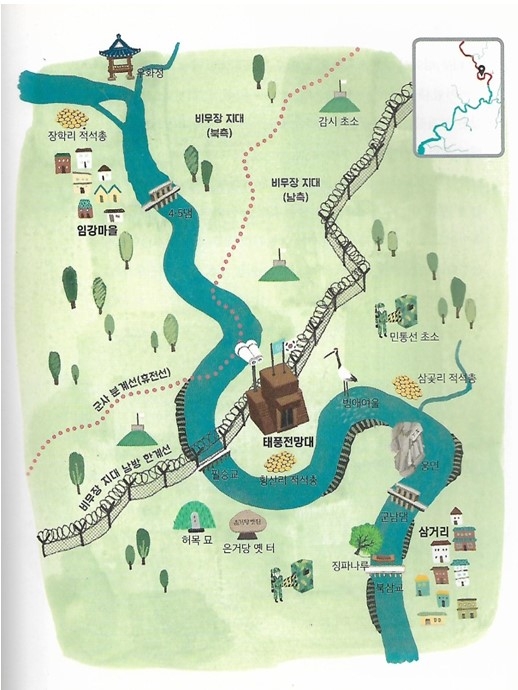

겸재 정선의 그림에 나타난 삭녕 우화정 풍경이다. 우화등선해서 출발한 배는 횡산을 거쳐 웅연에 닿는다. 협구를 통과해 병풍바위 장경대를 지나가는 풍경은 그림에 없다. ‘높다란 장경대 이곳은 고구려 왕이 활을 쏘던 곳’. 윤휴는 이렇게 읊었지만 횡산은 비무장지대다. 지금은 아무도 볼 수 없는 비경이 됐다.

반도를 구석구석 할퀴고, 역사마저 두 동강을 낸 전란에도 수천 년을 버틴 것들이 있는데 강가 적석무덤도 2천년 동안 그 자리다. 수많은 목숨을 빼앗고 삶의 흔적을 지운 전쟁도 무덤을 없애진 못했다. 살아있는 것들이 사라질 때마다 무덤은 오히려 늘어났다. 말들이 떼로 죽은 곳엔 말무덤이 생겼다. 왜군이 몰살한 자리는 개무덤이라 불렀다. 애기무덤도 있다. 고고학이 백제무덤이라고 밝힌 임진강 적석무덤에는 이런 이름들이 하나하나 붙어 내려왔다.

강을 건너온 사람들은 강에서 떠나지 못했다. 많은 사람들이 운명을 달리했지만 무엇에 이끌리듯 강에 정착한 사람들은 여전히 거기에 남았다. 휴전선에 가로막혀 돌아가지 못한 소설 ‘림진강’의 주인공 사내도 어떤 얼굴을 하고 이곳에 남아 있을 것이다.

사내는 아니라도 그의 아들은 볼 수 있을 것이다. 이미 일흔이 넘었을 아이는 삼곶리 애기무덤에 올라 임진강을 바라보고 있을지 모른다. 임강마을 기슭에서 우화대 바라보듯 때때로 웅연을 향해 있을지 모른다. 고고학이 밝혀낸 백제무덤은 강을 건너온 사람들에겐 딴 세상 이야기다. 하지만 나쁠 것은 없다. 수천 년 무덤 속 이야기도 끄집어내는 세상이다. 살아있는 이야기야 말할 것도 없지 않은가. 돌아가지 못한 응어리를 묻은 채 망부석이 되도 괜찮을 것이다. 누군가는 옛 무덤 파헤치듯 그것을 헤집어 세상에 보여줄 것이다.

그런 백제무덤도 생각하지 못한 것이 있다. 사람목숨을 빼앗는 전쟁은 알았지만 강을 막아 댐을 만드는 일은 알지 못했다. 웅연 아래 군남댐이 생기면서 무덤들은 수몰 위기에 몰렸다. 2천년 무덤이 수장되는 셈이다. 무덤이 무덤으로 들어간다. 고고학은 무덤을 깨워 옛 일을 들춰냈지만 현대과학은 이를 다시 무덤으로 돌려놓는다.

연강임술첩/ 겸재 정선의 우화등선(위) 웅연계람(아래)

연강임술첩. 적벽 뱃놀이 주인공들은 이곳을 연강이라 불렀다. 연천의 강이란 뜻이겠다. 이들은 연강(漣江)에서 연강(烟江)을 연상했으리라. 강에는 안개가 잦다. 웅연계람의 달도 명징한 달이 아니다.

안개 속 풍경과 안개 걷힌 산하는 사뭇 다르다. 비무장지대는 안개 속이다. 그 속에서 무슨 일이 벌어지는지 알 수 없다. 너머에 무엇이 있는지도 막연하고 혼란스럽다. 이 오리무중의 세계도 안개가 걷히면 칼날 같은 경계로 다가선다. 경계는 연강임술첩을 두 쪽으로 잘라버렸다.

우화등선과 웅연계람은 만날 수 없는 길이 됐다. 온조왕처럼 임진강을 내려와 나라를 세우는 일 따위는 꿈에도 생각할 수 없다. 수천 년 역사도 휴전선은 넘지 못한다. 넘어서는 순간 그것은 불온한 역사가 된다.

“북쪽으로 가는데, 갑자기 깎아지른 절벽이 눈에 띄었다. 풀과 바위를 더위잡고 올라가서 보니 아, 이것이 바로 우화정이다.” 다산 정약용의 글이다.

‘북쪽으로 가는데 …’

휴전선 칼날 같은 경계를 걷기보다 비무장지대 안개 속을 헤매는 편이 나을지 모른다. 그러다 우화정을 만나 등선해 버린다면 꽤 괜찮을 것 같다. 이곳을 다녀간 뒤 꼬여버린 다산의 인생을 생각하면 이것도 유쾌한 상상은 못된다.

이재석(DMZ 생태평화학교장)

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.