파주, 책을 나누다 - 문학동네

수정 : 0000-00-00 00:00:00

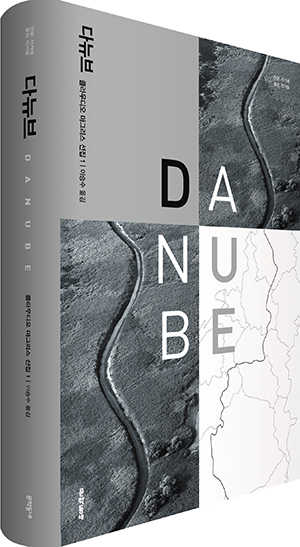

중부유럽의 젖줄 다뉴브강

강줄기 따라 펼쳐지는 눈부신 데카메론!

그간 국내외 문학뿐만 아니라 예술, 고전, 인문, 경제경영, 에세이 등 전문 분야를 살린 스무 개 남짓의 브랜드 가지가 다종다

양하게 뻗어나왔다. 몇몇은 독립했고, 몇몇은 사라졌고, 몇몇은 새로 생겨났다. 세월이 유수 같다고들 한다.

이 흐르는 시간과 더불어, 여러 사람과 다양한 책세계가 얽히고설키고 엎치락뒤치락하던 출판사 얘기랑 제법 어울리는 책 하나를 이번 기회에 소개하련다. 그리고 남에서 북으로, 서울서 파주로 자유로를 달리다 보면 창밖으로 함께 흐르고 있는, 역사의 부침과 경계를 넘어 새치같이 희끗희끗 반짝이는 애달픈 한강과도 어쩌면 친근한, 강물 이야기다.

▲ 다뉴브 < 문학동네 >

국내 첫 소개되는 이탈리아 작가

올해 노벨문학상 후보로도 거론된 마그리스는 세계적인 독문학자이자 ‘미스터 미텔오이로파’로 불리는 중부유럽 전문가다. 그의 글쓰기는 ‘정신의 철학가’로서 20세기 이탈리아 지성을 뒤흔든 베네데토 크로체, 19세기의 대표적 역사가이자 미술사가인 스위스의 야코프 부르크하르트, 20세기의 오스트리아 문화사가 에곤 프리델에 비견된다.

아마존 한 독자는 이 책 『다뉴브』를 두고 이렇게 썼다. “처음부터 끝까지 손으로 필사하고 싶다!” 그를 단번에 현대의 명문가이자

지성인으로 각인시킨 이 책을 한 줄로 말해보자면, “흑림(黑林)에서 시작해 흑해(黑海)로 끝나는 다뉴브 여행기”라 할 수 있다.

즉 ‘검은 숲’이라는 뜻의 독일 슈바르츠발트의 수원지에서 시작해 오스트리아, 체코슬로바키아, 헝가리, 유고슬라비아, 불가리아, 루마니아를 거쳐 흑해로 합류하는 다뉴브 강을 따라간, 한 인문주의자의 빛나는 사유와 소요하는 정신의 기록이다.

다민족의 역사, 문학, 신화, 정치, 우화가 다채롭게 펼쳐지는 철학적 여행산문이자, 중부유럽 역사의 급류에 휘말린 어두운 다뉴브 강둑의 빛나는 일화들을 진주알처럼 꿰어놓은 서정적 역사 에세이이기도 하다.

하이데거, 비트겐슈타인, 셀린, 무질, 카프카, 프로이트, 카네티, 루카치 등 숱한 작가들의 집과 흔적을 방문하는 마그리스의 발걸음과 동행하다 보면, 흑림의 푸른 소나무 한 그루가 빨아들이고 있을 물방울 하나도 이제는 저 흑해와 연관짓게 될지 누가 알랴. 힘차고 드세고 솟구치고 터지고 울부짖고 쏟아지고 떨어지고 출렁이고 일렁대고 넘실대고 잦아들고 흐느끼고 흘러내리고 스미는 이 물길의 여정을 따라가며, 마그리스는 중부유럽의 소용돌이치는 역사와 그 수면 아래 잠긴 시대의 단역배우들, 삶과 무(無)의 세계를 그린다.

클라우디오 마그리스의 걸작

단테나 괴테의 광막한 정신 여정이 이미 채굴된 다이아나 금의 결정을 놓고 얘기하고 있다면, 마그리스의 『다뉴브』 여정은 강줄기 전체와 그 주변 토대를 역사의 채석장으로 만들어 산만 한 흙더미와 모래밭에서, 한 발 한 발 강을 따라 흐르며 나아가면서, 1그램의 금가루 채취를 위해 체를 흔들고 있는 사정이랄까. 그러하기에 그의 문장에는 수많은 인용과 공상이 따라붙는다. 문장 하나하나마다 지식이 줄 수 있는 향락을 제대로 구가해낸 작가의 넉넉한 재치와 위트에서 숭고함마저 느껴진다.

단테가 지옥, 연옥, 천국을 탐사해낸 것보다, 이 노장이 실제 강줄기 지형을 짚어가며 지리학자나 측량사처럼 꼼꼼히 광맥을 캐내고 있는 검은 탄광의 다이아 같은 이 정신의 광부로서의 내력, 영혼의 색색들이 물줄기 같은 문장들이 놀라운 통찰과 인식의 지리를 보여준다.

‘흐르다’; 이 말의 주인, 이 동사를 가질 수 있는 자, 이는 신뿐이다. 인간의 역사는 그 ‘흐름’과의 싸움이다.

그는 이 신성을 물방울에서 본 자다. 그러지 않고서야 어떻게 작가가 저 기나긴 어마어마한 수력의 다뉴브 강의 수원지 논쟁을 두고 어느 집 수도꼭지나 지붕 홈통에서 나온다고 말한 한 아마추어 학자의 얼토당토않은 가설에서부터 이 책을 시작하기로 마음먹었겠는가.

모든 여행의 출발과 귀환은 “나의 지리를 알기 위한 여행”이라는 마르셀 레자의 『광인들의 예술』을 인용하고 있는 것만 봐도 알 수

있다.

보들레르의 여행자들이 느낀 권태와 달리는 창밖의 솔솔 불어드는 바람을 비교하는 것만 봐도 알 수 있다. 영감에 끌려 쓴 랭보보다 저잣거리 메모를 중시했던 장 파울의 글쓰기를 따르겠노라고 말한 마그리스. 그는 “자유에 대한 향수”로 써내려간 이 오디세이아의 마지막 문장을 다음과 같은 시로 맺는다.

“주여, 나의 죽음이 거대한 바다로 들어가는 강물의 흐름 같게 하 소서.”

송지선(문학동네 편집자)

#53호

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.