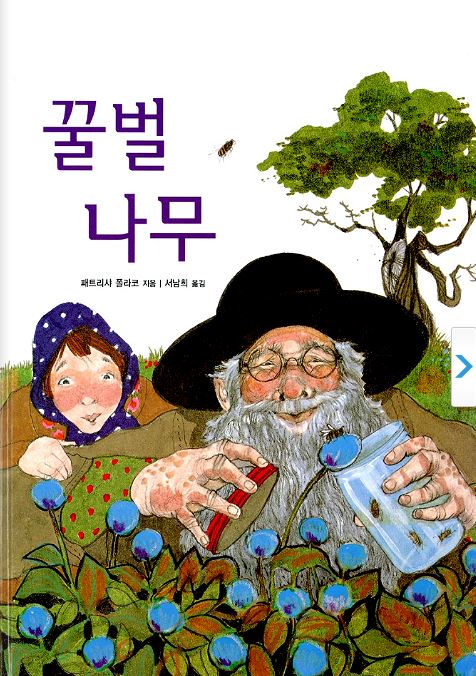

[지난책 되새기기] 꿀벌나무

수정 : 0000-00-00 00:00:00

꿀벌나무

비가 온다. 쫙쫙. 그리고 목말랐던 세상에 물을 주고, 나무와 풀들, 동물과 사람과 온갖 생명을 살아나게 한다. 이제 세상은 반짝반짝 빛나며, 무럭무럭 자랄 것이다.

사람들은 여름 휴가를 ‘어딘가 떠나는 것’으로 등치시킨다. 그러나, ‘책읽기, 그림읽기’ 이상의 휴가가 있을까 싶다. 그 맛을 알려주는 그림책을 들었다. 10년도 전에 출판된 책이지만, 그림은 항상 새롭게 다가온다.

할아버지는 책읽기 싫어하는 초롱이를 데리고 밖으로 나간다. 접시꽃 무리에서 벌을 찾아, 유리병에 넣었다가 풀어주면서 할아버지는 “빨리 뛰어”라고 외친다. 할아버지와 초롱이가 뛰고, “꿀벌나무를 찾으러 간다”는 소리에 복조리아줌마, 샛별이, 천둥소리 아저씨와 거위까지 같이 뛴다. 러시아 민담의 ‘순무’나 ‘장갑’이 저절로 연상된다. 뒤를 잇고, 또 뒤를 잇고... 꿀벌나무에서 벌집을 따고...책위에 꿀 한 숟가락. “책 속에도 바로 그렇게 달콤한 게 있단다.”

페트리샤 폴라코의 그림은 따뜻하다. 거의 항상 주변의 이웃같은 사람들이 주인공이고, 그저 평범한 일상의 이야기를 글과 그림으로 녹여낸다. 일상의 이야기에서 특별한 기교없이 따뜻한 선과 색으로 아무렇지 않게 감동을 주는 매력이 있다. 특히 [선생님, 우리 선생님], [고맙습니다, 선생님]은 아주 오래도록 남는 감동을 준다.

그가 이렇게 훌륭한 작가로 자라는데는 말솜씨가 뛰어난 할머니가 있었고, 주위 어른들이 있었다. 예전의 우리 삶은 말로, 이야기로 문화가 전승되지 않았던가! 조선시대만해도 장날에 이야기꾼이 멍석을 깔아 이야기를 풀었고, 이야기 한 자락을 사려고 할멈이 짜간 베를 넘겨줬다는 옛이야기도 있다. 그렇게 이야기는 우리 삶을 풍성하게 했다.

지금은 눈의 시대가 되어, 귀가 퇴화되고 있는 건 아닐까하는 생각마저 드는 요즘. 폴라코의 그림책을 소리내어 부인에게, 남편에게, 아이들에게, 친구에게 읽어주는 건 어떨까? 귀는 이야기를 듣고, 눈은 폴라코의 그림을 쫓으면 영화 이상의 맛을 보게 되지 않을까?

올 여름 휴가는 패트리샤폴라코의 달디단 그림책 속에서 벌꿀 맛을 보시길~~

홍예정 자유기고가

#69호

신문협동조합「파주에서」 모든 컨텐츠를 무단복제 사용할 경우에는 저작권법에 의해 제재를 받을 수 있습니다.